トピックス

《前編》 アーティスト自らが語る「録音芸術」 〜スピーカーを通して再発見した音〜

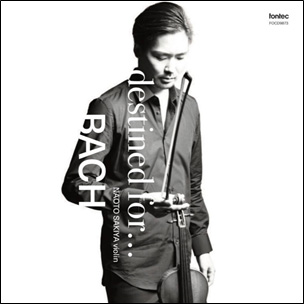

FOSTEXスペシャル・インタビュー 﨑谷直人(ヴァイオリン)

インタビュー:2025年4月22日(火)、フォスター電機株式会社本社(東京都昭島市)

ソリスト、室内楽奏者、オーケストラでのコンサートマスター、3つの顔を持つヴァイオリン奏者として、さらにはクラシックの枠をも超えて、全方位で活躍する﨑谷直人さんが、2025年から展開する「アーティスト・レクチャー・シリーズ」(※)。クラシックの王道、バッハ、ベートーヴェン、ブラームス、「3大B」をテーマとして、演奏や録音の際に何を考えているのか、アーティスト自身の思考プロセスを「言葉」と「音」で語り尽くしていく、全3回の特別企画は、1月から3月までの各回ともに、会場は音楽ファンの熱気に包まれました。

レクチャーでは、自身の演奏だけでなく、往年の巨匠から近年の名手まで、名演奏のCDも再生し、最前線のアーティストとして﨑谷さんがどのように聴いたのか、研究者やレコーディング・エンジニアとともに深く掘り下げながら解説していく対談も。中には雪降る日もある中、80名近くの音楽ファンが駆け付けて満席になったその会場で、FOSTEXはスピーカーによってCD音源の音を来場者の皆さんにお届けするサポートをいたしました。3回のシリーズで、何を伝えたかったのか、そしてFOSTEXのスピーカーを通して名盤をどのように聴いたのか、さらにはシリーズの今後の展開まで、様々なお話を聞かせていただきました。

※「﨑谷直人アーティスト・レクチャー・シリーズ」 “3大B”で巡る録音の芸術

2025年1月17日(金)、2月2日(日)、3月1日(土)、宮地楽器小金井店さくらホール

第1回 ブラームス/奏法の違いに注目!名盤の魅力に迫る

第2回 ベートーヴェン/歴史的録音の深みをコンサートマスターの視点を交えて語る

第3回 バッハ/レコード創作にかけるアーティストの情熱 ~録音・ミキシング実演~

Q. 新たにスタートした「﨑谷直人アーティスト・レクチャー・シリーズ」は、レコーディングの魅力を﨑谷さんご自身が言葉と演奏によって伝えるということで、通常のコンサートとは異なる取り組みでした。改めて今回の企画意図をお聞かせいただけませんか?

(﨑谷)

多くの場合、録音してCDが完成したらそれで終わりということがほとんどなのですが、作り手がどう聴いてほしいか、アーティストとして責任を持って伝える場所というものがあっても面白いのではないか?そんな思いで、今回のレクチャー・シリーズを始めました。もちろん、完成したレコーディングをどう解釈するかは、CDを買っていただいたお客さんの自由で、そこに作り手が何か言うことができるわけではありません。それでも私自身、録音には、かなり拘りを持って取り組む方だと自負しているので、その拘りを知っていただくと、CDをさらに楽しんでいただけるのではないか、と思いました。

録音芸術がテーマとなることから、録音の歴史や技術についても扱うことになるので、歴史と技術、それぞれ専門家をお招きしました。西原稔先生(桐朋学園大学名誉教授)は、私も学生の頃に講義を受講したことがある音楽学の大家です。今回は、私のブラームスのCDや、ウェールズ弦楽四重奏団のCDを音楽専門誌でご評価いただいたご縁で、第1回と第2回をお願いしました。第3回は、録音の技術を扱いますので、私のCDやウェールズ弦楽四重奏団の録音をずっとお願いしている株式会社フォンテックの松田朗さんにお願いしました。

Q. 録音に納得ができなくて、スタジオを追加で手配して録り直したというエピソードもお聞きしたことがあります。録音への「拘り」の源泉は何でしょうか?

(﨑谷)

自身が録音を残すとなったときに、これまでにたくさんの名演奏家が、素晴らしい録音を残している中で、それでも自身が残す意義がある録音を作りたいという思いが強いです。ただ、それは奇をてらった奇抜な音楽を作りたい、ということではありません。もちろん自分の演奏スタイルが軸になりますが、様々な演奏家の録音を聴きながら、どのような演奏を目指すか考えます。好きだと感じた演奏がなぜ好きと感じるのか、さらに、その好きな要素を、自身の演奏にどのような形で採り入れるのか、あるいは採り入れないのかを考えます。考え方が異なると感じた演奏であれば、なぜそう感じたかを考え、自分自身の演奏スタイルとの違いを考えます。様々な録音を聴いて色々なことを考え、自分なりの理想となる音を描いて、それを実現していきたいと思っています。

Q. 様々な演奏家との違いを﨑谷さんがどう解釈して、それをご自身の演奏に反映していくのか、私も興味深くお話を聞かせていただきました。ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番を取り上げた第1回では、これまでにほとんど全ての録音を聴いておられると伺いました。その探究心の源泉は?

(﨑谷)

私自身は、いわゆる音楽好きというわけではないのだと思います。クラシック好き、あるいはオーディオ好き、というのとも違います。きっと、私の演奏会に足を運んでいただいているお客さん達の方が音楽への想いは強いかもしれません。では何が好きかというと、私はただヴァイオリンがひたすら好きなのです。もちろん楽器そのものが好きですし、名器を弾いていた演奏家にも想いを馳せます。ブラームスの演奏で取り上げたシェリングやグリュミオーのような往年の巨匠の録音を聴いているときも、その演奏家が何を考えて演奏しているのだろうかと、想像を膨らませます。

Q. 第1回では、一番最初にブラームスの名演奏として紹介したシェリングの録音をお聴きになって、どのようなことを考えましたか?

(﨑谷)

シェリングは、私が師事したジェラール・プーレが付き人をしながら学んだ巨匠で、そのプーレ先生からも色々なお話を聞くことが多かったです。そんな個人的な関わりもあるのですが、このブラームスの録音は大好きです。ただ、好きだからといって、私が演奏するときにその演奏スタイルを真似するかというと、それは違います。というよりも、真似したくても真似できるものではないのです。今回のレクチャー・シリーズでもお話したように、その「好き」を踏まえて、どの要素を採り入れようか、あるいは、この弾き方は自分のスタイルでは採り入れることはできない、そんな風に、自分を軸としながら過去の演奏家と対話をしながら聴いているイメージです。好きであっても自分がそういう風に弾けない、そのような要素を全てひっくるめてもシェリングが弾くブラームスは好きです。

Q. シェリングと対比して紹介した、グリュミオーの録音を再生したときには、その音に驚かれていらっしゃいました。

(﨑谷)

第1回のリハーサル、会場に設置されたスピーカーを通してグリュミオーの録音を初めて聴いたときは、例え話ではなく、本当に鳥肌が立ちました。目を瞑って聴くと、目の前で本人が演奏しているのではないか、そんな感覚になりました。楽器の音だけでなく、音が鳴る前の弓が動き始める気配や、息遣いとか、録音現場で感じられたであろう、空気の動きや気配のようなものまで、生々しいまでに感じられました。もちろん楽器の音色としても素晴らしい音に感じました。それに加えて、少しだけ残響があるホールが会場だったので、その残響も加わったことで、録音の再生なのに、生演奏を聴いているような音になったのかも知れません。リハーサルを終えて、この音ならお客さんにも、グリュミオーの魅力を伝えることができると思いました。

『ブラームス:ヴァイオリン・ソナタ 全3曲』 﨑谷直人 (ヴァイオリン) 沼沢淑音 (ピアノ)

Q. 会場のスピーカーで録音を聴いて、他に印象的だったことは?

(﨑谷)

第2回のベートーヴェンでは、ヴァイオリン協奏曲を取り上げましたが、ハイフェッツを久しぶりに聴いて、こんなに素晴らしい演奏だったっけ?と驚きました。ベートーヴェンはティボーも聴きましたね。ティボーは、とても古い音源だったので、スタジオ・モニター用のスピーカー(NF06)で聴いてみたら、リスニング用スピーカー(GS103A-VB)で聴くよりも明瞭に聴こえたのが面白かったです。他の現代的な録音は、リスニング用スピーカーで聴きましたが、どの演奏家もヴァイオリンの音が違和感なく、演奏の特徴をはっきり分かるように再生してくれました。今回紹介した演奏家はどれも好きな演奏家なのですが、その違いを明確に表現してくれる素晴らしいスピーカーだったと思います。

アーティスト・レクチャー・シリーズの会場に設置されたFOSTEXのスピーカー

GS103A-VB(左)、NF06(右)

Q. 普段から音楽を聴くことは多いと思いますが、今回のような、いわゆる歴史的名盤は久しぶりだったのではないでしょうか?

(﨑谷)

ヴァイオリンの名盤もそうですが、そもそもクラシック音楽を鑑賞するように聴くことは、しばらくの間ほとんどありませんでした。今回のレクチャー・シリーズを開催したことで、過去の演奏家と久しぶりに向き合うことができたと思っています。西原先生や松田さんとの事前打合せの段階から、様々な録音を聴きました。もちろん仕事での演奏へ向けて、音楽を聴く機会は日常的にあります。けれども、個人的に好きな演奏に向き合い、腰を据えて色々考える機会というのは、長い間ありませんでした。今回、自分が影響を受けたり、意識をした演奏家の音源を、会場に集まっていただいた皆さんと共有しようというゴールがあって、私自身も音楽を聴く良い機会になりました。その来場者の皆さんに、FOSTEXのスピーカーで演奏の特徴を伝えることができたという手応えがあったので、実は、会場で使用したものと同じモデルのスピーカー(GS103A-VB)を、現在はプライベートでも使用して聴いています。

Q. ご自宅では、スピーカーでどのように音楽を聴かれますか?

(﨑谷)

これまでプライベートでリラックスしているときにクラシックを聴くことが少なかったのですが、スピーカーが家にやって来てからは、往年の巨匠が弾くヴァイオリンを聴く機会が増えました。色々な演奏家のどこが好きなのか、探していくように、楽しみながらヴァイオリンのCDを聴くというのはとても久しぶりです。それまで他の演奏家の音を聴かなかった理由として、やはりヴァイオリンが好きなので、好きな演奏を聴いてしまうと、それに影響されてしまうというのもありました。もちろん学生の頃は、様々な演奏家の録音をたくさん聴きました。でも、本格的に演奏活動を始めてからは、あえて聴かないようにしていたというのもあります。でも、この10年ほどで、自分の演奏スタイルがある程度固まってきたという実感があって、その今だからこそ、もう一度、自分の好きな音を探してみたいと思うようになりました。そんなタイミングで、様々な演奏の特徴を明確に描いて聴かせてくれるFOSTEXのスピーカーに出会えたのは幸運でした。久しぶりに音楽を聴くことを楽しみながら、好きな音を探して、これからの自分の演奏スタイルにどのように取り込んでいくか、ゆっくり考えたいですね。

Q. 﨑谷さんの新しい音色、とても楽しみです。ヴァイオリニストの個性が色濃く出る楽曲というと、やはり無伴奏曲でしょうか。バッハの無伴奏曲を取り上げた第3回はいかがでしたか?

(﨑谷)

バッハ無伴奏は、私自身も既にソナタ第1番と、パルティータ第2番は録音しているので、まだ録音していないパルティータ第3番の最終楽章を題材にしました。この第3回は、録音作品を制作する過程で、アーティストが、レコーディング・エンジニアと何をしているか、普段は見ることができないコミュニケーションを、ステージ上で公開してしまうという、今回のレクチャー・シリーズ3回の中では、最も挑戦的な内容だったと思います。事前にエンジニアの松田さんと打合せをしたときにも「これはお客さんの夢を壊してしまうのではないか?」と懸念の声が出たくらいです。エンジニアがアーティストの音を作り込んでしまうということは、ジャンルによってはあり得ることかも知れませんが、少なくとも私にとっては、自身が拘る音を実現するにはエンジニアの方の力がなくてはならないものだと思っています。これはレクチャーの中でもお話しましたが、自身が納得するまで数十回に及ぶテイクに付き合ってくれるのもエンジニアですし、ときには自身が妥協しそうになったときに「本当に納得していますか?」と問いかけてくれたり、アーティストの潜在能力を引き出してくれるのもエンジニアなのです。これは、アーティストとエンジニアの信頼関係が確固としたものでなければ成立しません。その辺りも第3回では、ステージ上で録音をしながらお話させていただきました。

レコーディング現場さながらにマイクを並べた会場で株式会社フォンテック松田朗氏(中央)、佐藤典雄氏(右)と対談したレクチャー・シリーズ第3回

Q. 﨑谷さんご自身の言葉で、録音への拘りについて聞くことができたのは、多くのお客さんにとっても刺激的だったのではないでしょうか。シリーズの続編を望む声があります。

(﨑谷)

録音だけでなくコンサートの演奏でも、もちろん私は拘りを持って取り組みます。今回のレクチャー・シリーズでこれだけ言葉でも説明しようとしたくらいですから。同じように、私の演奏を聴きに来てくれるお客さんも、拘りが強いというか、私の拘りに共感していただける方が多いのではないかな、と思っています。今回は3大Bの作曲家それぞれから1曲ずつ取り上げて来ましたが、他の楽曲や作曲家ももちろん取り上げたいですし、もっと1曲を深く掘り下げてお客さんと共有していくのも面白いかも知れません。レクチャー・シリーズを今後も続けて、お客さんにも楽しんでいただきたいですし、私自身も音楽を楽しみながら、新しい発見をしていきたいと思います。レクチャー・シリーズで取り上げるテーマを考えながら、自宅のFOSTEXスピーカーで音楽をたくさん聴いていきたいと思います。

Q. 今後のレクチャー・シリーズも楽しみです。さて、今日はフォスター電機本社の試聴室でお話を聞かせていただいております。レクチャー・シリーズでも使用し、﨑谷さんも愛用し始めたGS103A-VBだけでなく、ヘッドホンもずらりと並んでいます。ここからはレクチャー・シリーズで機材をご協力いただいたFOSTEXの近藤さん、仲前さん、玉置さんにも加わっていただきます。レクチャー・シリーズで活躍した、GS103A-VB、どのようなスピーカーなのでしょうか?

(FOSTEX)

GS103A-VBは、フルレンジ・ユニットが1つで、ダイレクトな音に持ち味があります。音楽をリラックスして楽しむにはどうあるべきかを主眼に開発しました。発売以来、ありがたいことに、﨑谷さんもその一人ですが、多くの音楽ファンの皆さんから高くご評価をいただいています。今回のレクチャー・シリーズでは、100名弱のお客さんの前で、主にヴァイオリンの音を再生するということで、FOSTEX製品の中からベストだと考えて提案いたしました。特に、﨑谷さんのヴァイオリン生演奏を聴いた前後でCDを聴くので、生演奏に近い形で、録音されたヴァイオリンの音が自然に聴こえるようにと考えて選定しました。

Q. 﨑谷さんはこのスピーカーを、弦楽器の演奏者の特徴が分かりやすい音だとご評価されていました。一方、ヴォーカル等、クラシック以外の音楽も聴くことがあるとお聞きしました。ご自宅では音楽など、どのようなものを楽しむことが多いですか?

(﨑谷)

クラシック以外の音楽はよく聴きます。数日前、昭和の頃の少し古い録音になりますけど、井上陽水さんを聴いていました。このスピーカーで聴くヴォーカルは、クリアだけれども温かみが感じられて心地良いと思いました。音楽だけでなく、TVやインターネットの動画をみるときも、このスピーカーで音を聴いています。映画も観ます。役者さんの声が聴こえやすくなるのはもちろんですが、環境音や効果音もリアルに感じられ、映画を目で観るだけでなく、耳でも味わう楽しみが増えたと思います。最近仕事の関係で、スター・ウォーズを久しぶりに観たのですが、その時に、焚き火のパチパチはじける音が、スピーカーを通すととてもリアルに感じられ、さらにその音が温かみのある心地よい音に聴こえたのがとても印象的でした。このシーンは、ジェダイ・マスターであるヨーダが亡くなってしまう場面で、胸が熱くなるのですが、このシーンだけを何度も巻き戻して再生してしまいました。子供の頃から何度も観た映画でも、このスピーカーがあることで、新しい感動が発見できるようになったと思います。

Q. スター・ウォーズ、子供の頃からお好きなんですね。他にも﨑谷さんが好きな映画等はありますか?

(﨑谷)

子供の頃は、仮面ライダーは好きでよく観ました。藤岡弘さんの俳優としての生き様のようなものも好きです。仮面ライダーの撮影中に事故に遭われてしまい、復帰は難しいといわれるような状況から復活しました。その事故でシナリオ通りの撮影が困難になって、仮面ライダー2号が生まれ、それでまた復帰してテレビに帰ってきたときは感動しました。今でも仮面ライダーのテーマ・ソングは好きで、スマートフォンにも入っています。この部屋でも聴いてみたいですね。

Q. それではスピーカーで音源を聴いてみましょうか。仮面ライダーを聴く前に、せっかくなので、はじめに﨑谷さんの最新アルバムをお願いしてもいいですか(笑)?

(FOSTEX)

設置環境も異なりますし、真空管アンプを今日は使用しているため、﨑谷さんがご自宅でお聴きいただいている音とは異なるはずです。フルレンジのユニットは、音がストレートに出るので、アンプの違いも音に表れるのではないかと思います。

さらに、今日は、これから発売される(2025年4月)、高音域の音を追加するツイーターGS17Hもご用意しました。これを加えると、GS103A-VBの音がさらに良いものになるはずです。このツイーターの有無も比較してお聴きいただきたいです。

『Tchaikovsky “Peace Piece”』 﨑谷直人(ヴァイオリン)、京増修史(ピアノ)

Q. 聴き比べていかがでしたか?

(﨑谷)

ツイーターが加わると、全然違いますね!一段深みが増した感じがします。

GS103A-VBと組み合わせた、見た目もカッコいいので、欲しくなりますね!

比べると、音に奥行きが感じられます。追加されたのは高音域だけなのですよね?低音もより明瞭になったように思います。

(FOSTEX)

奥行きや空気感のようなものを感じていただけると思います。あとはきめ細かい感じでしょうか。﨑谷さんが仰る通り、高音が聞こえると、低音の聴こえ方も変わってきます。人間の聴覚は不思議なもので、例えば、高音や低音、どちらかの周波数帯の音が加わったときに、追加されただけの変化を捉えるのではなく、低音から高音まで音全体の聴こえ方が変わります。耳で聴こえる音だけであれば、GS103A-VBだけでも音楽を楽しむには十分なのですが、このツイーター(GS17H)によって、人間の耳には聴こえない周波数帯の高音がトッピングのように追加されます。人間は耳だけでなく、身体全体でも音を感じているので、音の情報量が増えた結果、低音を含む音全体を、より良い音に感じていただいているのだと思います。特にヴァイオリンのような身体に密着する生楽器を演奏される方は、微小な振動を常に身体で感じながら音に触れているので、そのような違いにすぐにお気づきになったのかも知れません。

(﨑谷)

低音を強調すれば良いというものではないのですね。一般的には、低音が強調されると、パッと聴いた感じには、良い音だと思ってしまいそうになりますけれども、そんな単純なものではないのですね。高音の情報量が増えると、低音がよく聴こえるようになるのは不思議です。まるで味覚みたいですね。甘さを引き出すために、塩を一振り、みたいな。

これ、発売はこれからですか?ここまで音が変わるなら欲しくなりました!

(FOSTEX)

そう言っていただけけると嬉しいです。ありがとうございます(笑)。

GS103A-VBにアドオンされたスーパーツィーターシステムGS17H

Q. 発売がこれからということで、﨑谷さんがユーザー第1号になるかも知れません!確かに、奥行きも感じられますし、低音もよりクッキリ聞こえる気がします。これ、単体ではどのような音ですか?ツイーターだけを聴いてみましょうか。

(﨑谷)

え?蚊が鳴いているような音。

たった、これだけですか?

やっぱり買うのやめようかな(笑)!

(FOSTEX)

たったこれだけの音なのですが、このセッティングは、何通りも、技術者が耳で聴き比べて決定しています。機械で測定できる数字だけでは音を決められないのです。中のコンデンサーの組み合わせ等、様々なパターンを検討しました。

GS17Hは、GS103A-VB以外でも使用できますが、もともと優れているGS103A-VBが、さらに良い音となる最高の組み合わせになるよう、最後は人の耳で何度も聴き比べて、仕様を決定しました。

Q. もう一度ツイーターの有無を聴き比べしてみましょうか。仮面ライダーを聴いてみましょう。

(FOSTEX)

特に金管楽器セクションでしょうか、今の録音だとは思えない、古い感じが良いですね。当時は、今のデジタル録音のように後でタイミングを合わせるようなことはしないので、一発録音ですよね。

(﨑谷)

これは、藤岡弘さんが歌う最初の音源ですね。昔の録音ならではの魅力がありますよね。若干、ヴォーカルに伴奏が遅れているように聴こえる部分もあるけど、勢いで乗り切っちゃうところも気持ち良い感じ。

やっぱりツイーターは、比べてみると違いは歴然ですね。ツイーターがあると、スネアのシャリシャリする感じも違いますね。この音の良さを一度知ってしまうと、欲しくなってしまいます。見た目も、GS103A-VBと統一感あって我が家のインテリアにも合いそうです。家で音を聴くのがさらに楽しくなりそうなので、やっぱり欲しいです!

(FOSTEX)

ありがとうございます!

発売へ向けて、実はまさにこの建物(フォスター電機本社)のなかで、組み立てをしているところです。ウェイティング・リストに﨑谷さんのお名前を書いておきましょうか(笑)。

Q. なんだか実演販売みたいな展開になってしまいました。﨑谷さんのオーディオ熱に火がついてしまったかも知れませんね!

(後編に続く)

【YouTube動画紹介】

○「﨑谷直人アーティスト・レクチャー・シリーズ」各回の動画

第2回 ベートーヴェン/歴史的録音の深みをコンサートマスターの視点を交えて語る

第3回 バッハ/レコード創作にかけるアーティストの情熱 ~録音・ミキシング実演~

【﨑谷直人プロフィール】

○﨑谷 直人

1998年ノボシビルスク国際コンクールジュニア部門第1位、メニューイン国際コンクールジュニア部門第3位を獲得し、ケルン音楽大学に最年少 15歳で入学。その後パリ市立音楽院、桐朋学園ソリスト・ディプロマコースを経て、バーゼル音楽院修了。2006年にウェールズ弦楽四重奏団を結成。第1ヴァイオリン奏者として、ミュンヘン国際コンクール弦楽四重奏部門、大阪国際室内楽コンクール弦楽四重奏部門にて各3位を獲得。メナヘム・プレスラー、アレクサンダー・ロマノフスキー、ポール・メイエ、ミッシャ・マイスキー各氏ほか、多くのトップアーティストらと室内楽を共演。2014年より8年間、神奈川フィルハーモニー管弦楽団 ソロ・コンサートマスターを務めた。これまでに、東京フィル、京響、神奈川フィル、名フィル、バーゼル交響楽団、ノボシビルスク・フィル等とソリストとして共演。また、全国のオーケストラに客演コンマスとして出演。自身が代表を務め、プロデュースを行うkKy recordsを2023年に設立し、録音にも精力的に取り組む。

※演奏会やCDリリース等の詳細は公式サイト( https://www.naotosakiya.net/ )をご覧ください。

【インタビュアー紹介】

○取材・文・写真: 加藤 太一(公益財団法人日本科学技術振興財団・科学技術館)

科学技術をテーマとする国や企業等によるイベント等の企画・運営業務に従事。財団入団前2017年まで在職していたフォスター電機株式会社においてスピーカー関連業務に携わった経験を活かし、音について学ぶFOSTEXスピーカー工作教室の科学技術館や学校等における開催に2020年から協力。「﨑谷直人 アーティスト・レクチャー・シリーズ」では、﨑谷氏が対談する専門家や、会場でのオーディオ鑑賞環境のコーディネートを主に担当。音に関するハードの技術面に、ソフトとしての音楽が持つ魅力を組み合わせ、子どもの探究心のみならず大人の知的好奇心も満たしていくような取り組みに関心を持ち、録音芸術やその技術をテーマとする「アーティスト・レクチャー・シリーズ」に協力した。